Der Wirtschaft-Nobelpreis widmet sich in diesem Jahr einem essenziell wichtigen Thema: dem Zusammenhang von Innovation und Wachstum. Die Auswahl der Laureate fiel weniger visionär aus. Das, was sie seit Jahrzehnten wissenschaftlich propagieren, ist nicht neu, aber nichtsdestoweniger von hoher Zukunftsrelevanz. Doch es fehlt eine weibliche Stimme, die unbedingt zu den Ausgezeichneten hätte gehören müssen.

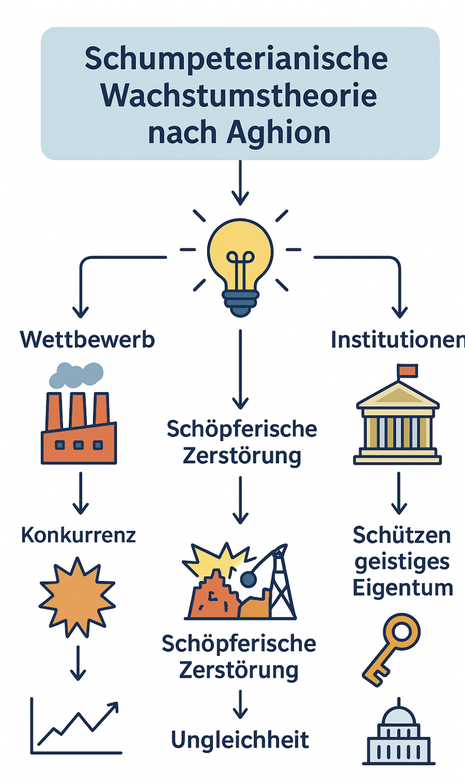

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2025 wird an Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt für ihre Arbeit verliehen, in der sie erklären, wie Innovation nachhaltiges Wirtschaftswachstum vorantreiben kann.

Mazzucato kämpft gegen den Mythos des zuschauenden Staates

Wenn man das Thema Innovation in den Vordergrund stellt, kommt man eigentlich jedoch an Mariana Mazzucato nicht vorbei. Die italienische Ökonomin hat kluge Konzepte entwickelt, die über den state of the art der vom Nobelpreiskomitee Ausgezeichneten hinaus geht. Schon ihr erstes Buch war ein Standardwerk. „The Entrepreneurial State“ in deutsch „Das Kapital des Staates. Eine andere Geschichte von Innovation und Wachstum“ (2011) avancierte zum Standardwerk. Darin widerspricht sie der These, dass nur der private Sektor Innovationen vorantreibe, der Staat zu Passivität verurteilt und kein Innovationspotenzial besitze. Mazzucatos Manko: sie ist eine bekennende Linke und macht daraus keinen Hehl. Ebenso wie die Laureate legt auch Mazzucato großen Wert auf integre staatliche Institutionen (regelbasiertes Handeln), staatlich inspirierte Modernisierungspolitik und soziale Aufwärtsmobilität (den Jungen sollte es mindestens genauso gut gehen wie der Elterngeneration).

Mazzucato (Mutter von vier Kindern) und die frisch gekürten männlichen Nobelpreis-Laureate sind sich einig in der Beschreibung der spezifischen Aufgaben des Staates in Innovationsprozessen. Was von konservativer Seite nach wie vor Denkhemmungen auslöst: Innovation braucht einen aktiven, trend-orientierten und zukunftsfähige Infrastrukturen entwickelnden Staat. Dabei spielt sich der Staat nicht als der bessere Unternehmer auf, er setzt Innovationsimpulse durch staatliche Investitionen, organisiert die kluge Vergabe öffentlicher Aufträge und übernimmt Verantwortung für wissenschaftliche Grundlagenforschung – Risiken, die für Unternehmen schlicht nicht finanzierbar sind.

Disruption ist nicht mehr die Schlüsselvokabel für unsere ökonomische Zukunft

Eine pikante Paradoxie: Das Nobelpreiskomitee hat eine respektable Entscheidung für Forscher getroffen, die Innovationsorientierung in den Vordergrund stellen – Mariana Mazzucato ist für nahezu baugleiche Konzept als Linke und Staatssozialistin angefeindet worden. Dass die Laureate sich stark über Schumpeters Begriff der Disruption resp. der „schöpferischen Zerstörung“ definieren, halte ich mittlerweile für wenig überzeugend, hat sich in den vergangenen Jahren doch herausgestellt, dass Disruption in Wirtschaft und Gesellschaft das Geschäft der Rechtspopulisten ist und längst mit Figuren wie Trump, Musk und Zuckerberg assoziiert wird. Disruption zielt auf die Zerstörung von Demokratie und der aggressiven Zersetzung von gesellschaftlichen Institutionen.

An Trumps Disruption in der Ökonomie lässt sich nichts Kreatives erkennen. Der Selbstdarsteller zertrümmert gerade die Fundamente einer regelbasierten Wirtschaftspolitik. Statt strategischer Modernisierung ergeht er sich im kleinkariert-mafiösen Schutz heimischer Industrien (insbesondere fossiler Energien), deren Ende längst eingeläutet ist. Zölle, Deregulierung und Steuererleichterungen stehen bei Trump für Chaos und Planlosigkeit und liefern keine Investitionsprogramme, sondern sind affektgesteuert, reaktiv und nationalistisch. Der große Disruptor hat null Ideen, was den Aufbau neuer Industrien angeht, die die Wettbewerbsfähigkeit der USA sichern würden. Koordinierte Politik geht anders.

Unsere Gesellschaft braucht die nächste Apollo-Mission

Mazzucatos Denken artikuliert sich erfrischend zukunftsorientierter und nicht der Uralt-Lehre Schumpeters verpflichtet, dem Erfinder von Disruption und „kreativer Zerstörung“, der ja in den 1930er Jahren tatsächlich ein passionierter Kritiker des Kapitalismus war und – bizarr - den Sieg des Sozialismus prognostizierte. In „Mission Economy“ von 2021 fordert Mazzucato vor allem von den westlichen Gesellschaften einen Kraft- und Kreativitätsakt, der der Apollo-Mission von 1969 vergleichbar sei, wie sie es selbst formuliert. Im Zentrum dieser Zukunftsaufgabe steht bei Mazzucato die Einhegung des Klimawandels. Um einen wirkungsvollen Klimaschutz umzusetzen, müssen dicke Bretter gebohrt werden. Und das heißt, mutig in Zukunftstechnologien investieren, begleitet von einem mitdenkenden Staat und unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft.

Mit ihrer Missionsorientierung hat Mazzucato nicht zuletzt starken Einfluss auf die „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ der Ampelregierung ausgeübt. Dass die Forschungs- und Innovationspolitik der Ampel – vorübergehend - auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet wurde, mutet angesichts aktueller Realitätsleugnung der schwarz-roten Koalition fast surreal an.

Eine weitere schmerzhafte Paradoxie: Mit Mokyr, Aghion und Howitt

werden ökonomische Modelle als nobelpreiswürdig angesehen, welche durch und durch sozialdemokratischen gefärbt sind. Fatalerweise - hierin liegt das Paradox - verwässert die Sozialdemokratie, die zurzeit in Großbritannien und Deutschland an den Hebeln der Macht sitzt, gerade dieses Erfolgskonzept bis zur Unkenntlichkeit.